Título original: Infinite jest

Idioma original: Inglés

Año: 1996

Editorial: Penguin (2002)

Traducción: Marcelo Covián

Género: Novela (¿?)

Valoración: A los leones

Cuando la broma eres tú

Aquellos que me sigan en redes sociales sabrán que en los últimos meses he estado lidiando con la lectura de La broma infinita. Sabrán entonces, o si no lo cuento yo ahora, que ha sido un proceso dilatado (pocas veces es tan acertada la elección de esta palabra) y arduo. Pero hoy, al fin, después de haber dominado a la bestia, os traigo la reseña. Voy a escribir deprisa, antes de que se me pase la enajenación mental.

En este párrafo suelo situar la sinopsis de los libros que reseño, así que con La broma infinita no voy a hacer una excepción: érase una vez un libraco gordo de cojones que no se terminaba nunca, cuyo único objetivo era mantener al lector lo más perdido posible (si estuviera escrito en cantonés creo que sería más accesible). Su temática era variada, aunque sobre todo giraba alrededor del cine de vanguardia imposible, las drogas de diseño, el tenis profesional juvenil, los adolescentes en general, los procesos de desintoxicación, la posible situación política internacional en caso de que todo el mundo hubiera perdido la puta cabeza (cosa que, por otro lado, podría ocurrir más pronto que tarde) y la extraña relación entre todos ellos. Ahora me diréis que esto no es una sinopsis. Pues no, pero es que La broma infinita tampoco es un libro. Tiene cubierta y hojas (un montón), pero es cosa, muerde, da calambre y, sobre todo, ganas de tirarse por un balcón.

Voy a empezar con lo que me ha gustado, que ha sido mucho pero que se queda en nada en comparación con lo que he odiado. De entrada, me encanta que un libro tome a sus lectores por personas inteligentes, que la información sea solo una serie de pistas que cada uno debe montar por su cuenta. Eso está más que conseguido, pero de conseguido se pasa (se da por hecho que el lector lo sabe todo y el mundo aquí desarrollado es demasiado complejo). También me gusta la forma de escribir del cabrón de Wallace (pese a la pésima traducción que cayó en mis manos, cosa de la que hablaré más adelante). Cuando no se entretiene en dar hasta el más mínimo detalle de cualquier cosa, es capaz de desarrollar imágenes simples pero de gran potencia, cosa solo al alcance de las plumas más diestras. Como ejemplo puedo citar “[Ella era] una especie de contorsionista que usaba los cuerpos de otras personas”, o “La tienda, llena de cosas hasta el techo de azulejos e impoluta, parece un vertedero gestionado por fanáticos del orden”. También me ha encantado eso de que el principio sea el final (está hecho para que vuelvas a él una vez finalizado, cosa que he rehusado hacer por principios). Por supuesto, me ha parecido impresionante el sentido del humor tan inapropiado, retorcido, incómodo e ingenioso del que hace gala la obra en (casi) todo momento. Destaca en esto último el capítulo del juego del escatón, pero voy a dejar aquí un pasaje que me pareció sencillamente fabuloso:

Entras a verla con un problema y lo único que hace es crear una jaula con las manos; mira abstraídamente por encima de la jaula, coge la última oración subordinada que digas y te la repite con tono interrogativo: “¿Una posible atracción homosexual por su pareja de dobles?” o “¿Gran confusión sobre su estatus de varón atleta?” o “¿Una erección incontrolada durante el torneo de Cleveland?” o “¿Le indigna cuando la gente repite lo que dice usted en vez de contestar?” o “¿Le cuesta mucho no romperme el cuello como a un pollo?

Y ahora las hostias

Empiezo reconociendo que estoy convencido de no haberme enterado ni de la mitad de las cosas que ocurren. ¿Eso me convierte en un mal lector? Lo dudo, pues creo que esa es justo la intención del libro: la nada, el vacío. Yo pasaba las páginas y nada ocurría; solo información y más información. Y es que esta obra del demonio no habla de nada, no construye nada, no pretende llevar al lector a ningún lugar. Solo son cientos y cientos de páginas una detrás de otra, llenas de palabras pero vacías de contenido. Y eso es debido a que La broma infinita solo busca tocarte las narices como lector y como ser humano. No hay duda de ello: la desproporcionada extensión del libro, la complicación del lenguaje usado, la fragmentadísima estructura, la cantidad inabarcable de personajes, los diálogos desacompasados (en serio, los personajes solo vomitan frases sin escuchar lo que les contesta el otro), el mundo distópico del que apenas llegan explicaciones, el orden de la acción (con esos años que tienen nombres de productos que no existen y que no siguen una secuencia lógica) y, sobre todo, las malditas notas al final. Esto requiere un capítulo aparte, ya que las dichosas notas no están al pie, como sería lo medio normal, sino al final, obligándote a usar dos puntos de lectura y a acudir una y otra vez a las últimas páginas para encontrar, en un porcentaje demasiado elevado, información inútil e innecesaria. Como eso sería quedarse corto, también hay notas de varias páginas de extensión y notas dentro de otras notas (igualmente inservibles). Son casi 400 repartidas por todo el libro. Maravilloso.

A lo mejor es esa la broma infinita de la que nos quiso avisar Foster Wallace: un tipo de clase media como yo, con acceso a la cultura y la educación, que es capaz de tirar al WC incontables horas de su vida para leer un libro insulso, insufrible, y solo para saciar su propio ego, para demostrar que es mejor que los demás, que sus lecturas son más originales y auténticas. Una broma macabra que convierte al lector en un bufón. Pero yo no voy a permitir que la broma se complete con su último paso: presumir de su elitista lectura pese al suplicio sufrido. No, no voy a venir vacilando de lo cool que soy, de lo cultureta y chupifantabuloso que me siento por esta hazaña literaria. Porque, en realidad, tras esta lectura me encuentro más cansado, más viejo y más estúpido que nunca. Me he visto presa de una trampa para capullos snobs que se creen inteligentes. Justo como yo. No, voy denunciarlo, a tragarme mi orgullo, a gritar a los cuatro vientos que soy el mayor imbécil sobre la faz de la Tierra por haberme fumado esta porquería hecha tinta y papel, y por haber derrochado en ello tiempo, neuronas y dignidad. Al menos he aprendido la lección. Eso creo.

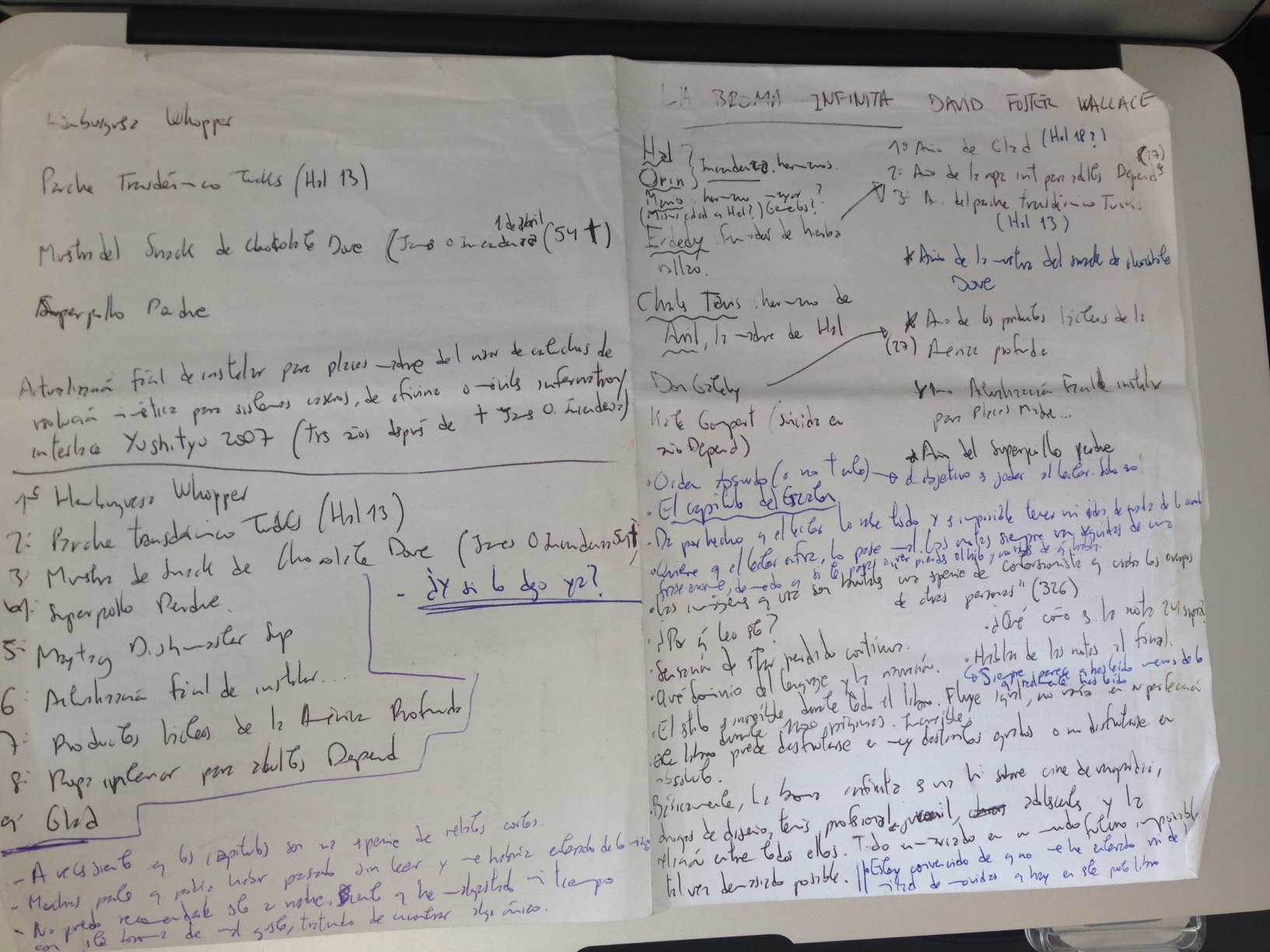

He de reconocerlo, si este libro tuviera “solo” 500 páginas en lugar de sus 1200 (y con los párrafos bien apretaditos), lo hubiera dejado a medias sin dudarlo. Pero ese grosor y esa inaccesibilidad lo convertían en un reto, un maldito y estúpido reto. Suelo leer entre 2 y 3 libros por semana, más si el trabajo me lo permite. Pero con La broma infinita me sentí como si no supiera unir la m con la a: ma. Su lectura es tediosa, obliga a la máxima concentración (para luego apenas dejar ningún residuo válido en la memoria). Tardé unos diez meses en completar su lectura. Casi un año entero forzándome a sentarme a diario con semejante mamotreto entre las manos. Su densidad era tal que me veía incapaz de avanzar más de 25 páginas por día. Lo dejé varias veces, muchas de ellas pensando que era la definitiva, pero siempre terminé volviendo, en lo que para mí ha sido la más enorme e ineficaz muestra de voluntad que jamás haya existido. Y entre medias, volvía a mí la reiterativa pregunta “¿pero qué cojones?”. De hecho, si reviso mis anotaciones puedo encontrar cosas como “¿por qué me hago esto?”, “no me estoy enterando de una mierda”, “creo que si me salto la mitad del libro no pasará nada”, “¿y si lo dejo ya?”. En fin…

Las necesarias anotaciones. ¿Parece algo escrito por alguien cuerdo? Rotundamente, NO.

Conclusión: La vida es demasiado corta como para derrochar una cantidad innumerable de horas leyendo La broma infinita. No os hagáis eso, es más, si veis a alguien atrapado en las redes de este engendro, ayudadle, arrancádselo de las manos, tiradlo a la basura, o mejor, a las vías del tren. El mundo está lleno de obras maravillosas que merecen ser leídas. Empezad por ellas y dejad para el final esta pesadilla recurrente, este festival de Eurovisión a toda pastilla en modo repeat, esta mayoría absoluta de Rajoy.

Iba a decir algo sobre la traducción, pero me estoy quedando sin fuerzas. Venga, va: es un absoluto desastre, por mucho que la revisase el traductor estrella Javier Calvo. Os juro que durante la lectura llegué a gritar: “Si veo alguna vez más ‘nuez de Adán’, me pego un tiro”. Me faltaron balas entonces, pero las estoy guardando por si alguna vez se me ocurre volver a acercarme a este lyvro.